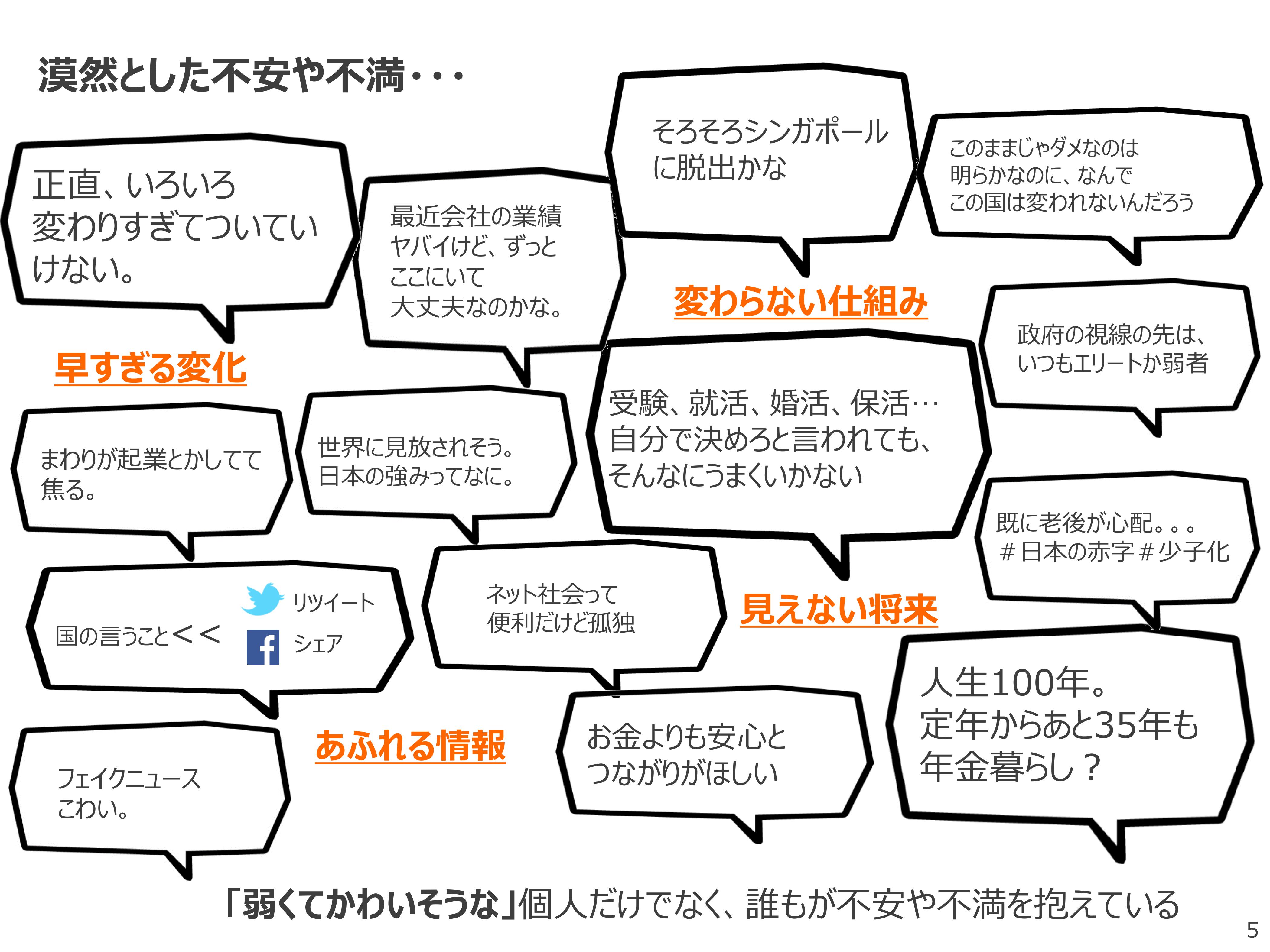

実は今、人手は全然不足していない。むしろ余っている。余っているからこそ、賃金が上がらないのだ。

人手は全然不足していない。コンビニの経営者は今、AIやロボットの値段が安くなるのを待っているだけだ。

いやいや、募集してもなかなか採用できない。数年前と比べると、応募者の質が目に見えて落ちた。だいたい応募者が減ってきている。人手が足りていないのは明白だ。そう思っていた。

だが、足りていないのは、人手ではなく「奴隷だ」と岩崎夏海氏は言う。

足りていないのは「人」ではないからだ。足りていないのは「奴隷」である。安い賃金で働いてくれる「奴隷」がいないから、多くの企業が潰れているのだ。

「この給与で、この仕事ができる人がいない(来ない)」ということである。「いくらでも出すから、この仕事ができる人を連れてきて」という状況なら、大半のポジションは埋まる。いくら出しても、その仕事ができる人がいない、というのは芸術家やごく一部の経営者、スポーツ選手など非常に特殊な技能を必要とする仕事に限られる。ワシの仕事なんて、「年収3000万円出す。キャッシュで半額前払いする」と言えば、いくらでもスキルのある応募者は集められる。会社が一カ月でつぶれそうだが。

そして、仕事は減っているらしい。にわかには信じがたいが、よくよく考えてみたら、その通りであろう。

この問題の本質は、「賃金が上がらない」ということにではなく、むしろ「世の中から仕事がどんどんと減っている」ということにあるということが分かる。世の中から仕事がなくなっているから、人々の賃金も下がっているのだ。

岩崎氏はご存じないのかもしれないが、最近はさすがに賃金は上がっている。特にコンビニは、都市部・夜間は時給1200円というのを見かけるようになった。また、同業者では、未経験者でも月給20万円+ボーナスに加えて、何か色を付けないと求人サイトでは目立たなくなっている。

それはともかく、仕事が減っているというのは、部分的にはよくわかる話だ。たとえば、雑誌のライターや編集者は20年前の1/10もいないだろう。当然である。雑誌が休刊したのだから。代わりに、ネットに公開するためのコンテンツに携わる人は10倍くらい、いやそれ以上になっているはず。ただし、求められるものが変わってしまい、ライターであれば、雑誌のライターの数十分の一くらいのギャラで書いている人がたくさんいる。今のネットメディアで1文字10円はかなり高いほうだが、昔、「400字5000円以下では書かない。なぜなら、そういうレートが一般的になってしまうと、みんな困るから」と言われたことがある。さすがに、今はその人もそのレート以下で書いているはずだが。

さて、どうすべきか。まず「奴隷」に頼る会社は、今後ますます人材不足に悩むことになるだろう。経営者は考え方を変えるべきだ。「そんなことを言っても、給与を上げたら赤字になってしまう」というなら、これまでの仕事を捨てて、別の仕事を会社の生業とすべきである。そして、「奴隷」として雇われることに慣れた者は、一刻も早く、沈みゆく船を捨てる決断をすべきだろう。もしそれができなければ、「奴隷」として一生を終わることを受け入れるしかない。

ワシ?ワシは難しいのう。