追記

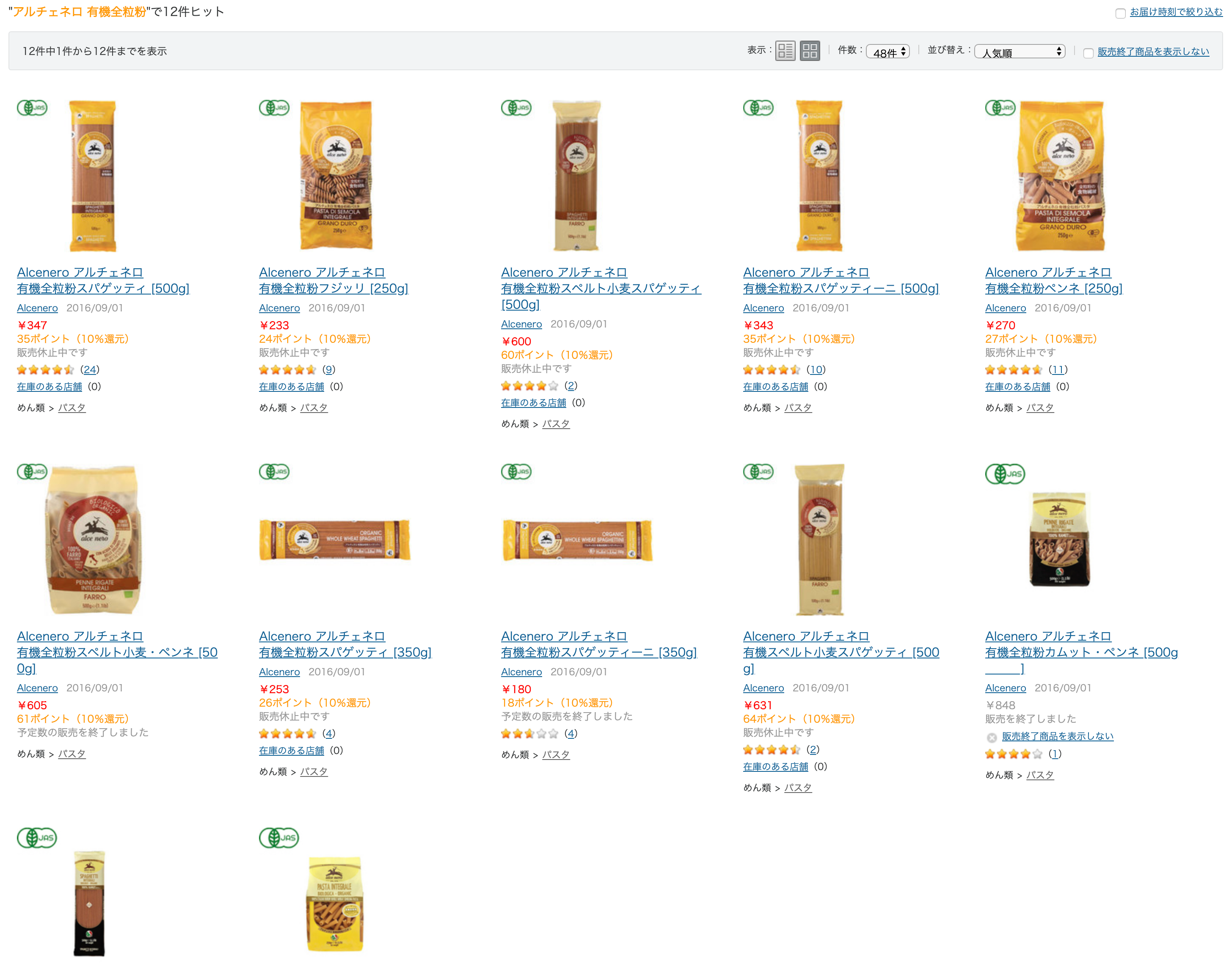

パスタが購入しにくくなっているのは、どうやら輸入が止まっているからではなく、関東一円で外出自粛要請が出ているため、買いだめにみんなが走ったのが理由のような気がしてきた。というのは、国産のパスタも入手が困難になっている。パスタだけでなく、蕎麦も入手しづらくなっている。注意すべきは、ネットショップとスーパーからは一部の食品が消えつつあるが、コンビニは大丈夫らしいことだ。物流は問題ないようなので、海外からの輸入食品など流通に弱点を抱えているきのを除けば、しばらくは大丈夫だろうと思われる。特に、買いだめのできない生鮮食料品は、一時的に店頭から消えたとしてもすぐに戻ってくるだろう。

追記#2

Financial Timesによれば、パスタは複雑なサプライチェーンによって運ばれてくるそうだ。カナダ産の小麦をイタリアが輸入し、ディ・チェコなどイタリアのメーカーが生産したものをトラックでヨーロッパに運んでいるとのこと。日本への輸送は船便だろうか。だとしたら、数週間品切れになる可能性がある。