今日は「Google Nest Audio」のレビューをチェックしていきたい。ちなみに、ワシ宅(極狭築深物件)では、現在電源の入っているスマートスピーカーは12台、寝ているのがそれ以上ある。ルーターでIPアドレスを払い出している機器のリストを見ると、壮観である。アホかと思う。ここで取り上げるGoogleのに限ってみても、今回の「Google Nest Audio」をはじめ、「Nest Hub」「Nest Hub Max」「Google Home mini」の4台が稼働中だ。

さて、ネットのレビューをざっと見たところ、ニュースサイト、個人ブログ、YouTubeのほぼ全てで音質を褒めていた。 確かに、先代の「Google Home」無印と比べると大変良くなっている。「Google Home」では音楽を聴く気にはなれなかったが、「Google Nest Audio」では「とりあえず音楽を聴いてもいいかな」くらいにはなっている。これは確かだ。

「Google Nest Audio」をオーディオとして作り込んだ……わけではない

では、ニュースサイトのレビューを見ていこう。まずはASCII.jpから。レビュアーは山本敦氏。

Nest Audioのサウンドは、Spotifyで配信されている音源を聴きながらチェックした。確かにパワーは強化されているし、ボリュームを大きくしても音が歪まない。低音域の量感はとても豊かだ。重心も低く安定している。このサイズのスピーカーとしては、実に堂々とした鳴りっぷりだ。

ちょっと褒めすぎでは?と心配になってしまう。確かに、「Google Home」よりは音量は大きくできるし、多少大きくしても歪まない。低音はしっかり出ているので、スピーカーをドンドコ鳴らしたい人にはいいだろう。それで「音楽を聴いている」ということになるかは、ソースにもよる。その話はあとで詳しく書くとして。

そもそも、大型のスマートスピーカーの中には、上に向けて本体内部にスピーカーを設置しているものがあり、そのため指向性が基本的にない。上位モデルは、設置場所を判別して音の出し方をあとで調整する機能を持っているが、もし部屋の中央に置けば、どこで聞いても同じ音がするはず。

しかし、こいつはスピーカーを横向きに内蔵している。つまり、スピーカーの前にいないと音はかなり小さく、また解像度は低く聞こえる。まず、ここをしっかり把握しておくべきだろう。実際の利用では、「Google Nest Audio」は部屋の壁際に置くことが多いと思われるが、デスクやテーブルに置くときは向きを気にする必要がある。

Nest MiniもGoogleアシスタントに対応するスマートスピーカーの入門機として魅力的だが、音楽再生のパフォーマンスは音の厚みと力強さで遠くNest Audioに及ばない。じっくりと音楽に向き合いながら本格的なリスニングを楽しみたいのであれば、“オーディオ”としての充実度が飛躍的にアップしたNest Audioを迷うことなく選ぶべきだ。

まあ、「Nest mini」と「Google Nest Audio」のどちらかを選ぶとしたら、後者だろう。「Nest mini」のスピーカーは「一応、鳴ってますよ」程度だ。音楽を聴くものではない。

ただし、スピーカーの音質には人それぞれの好みもあるだろう。Nest Audioのサウンドチューニングはややウォームで中低域を前面に押してくる傾向だ。ゆったりと響く低音の余韻はとても伸びやかで心地よいのだが、全体を俯瞰してバランスを見ると少し低音が支配的な感じも受ける。中高域の音の輪郭をよりシャキッとさたせたい場合は、Homeアプリからアクセスできる「イコライザーの設定」から低音/高音のバランスを好みに合わせて微調整すると良いだろう。

レビュアーはオーディオ・ビジュアル評論が専門のライターなので、さすがに褒めっぱなしでは拙いと思ったのか、ちゃんと問題点を指摘している。とにかく、低音が鳴りすぎなのだ。これ、ツイーターは入ってないの?フルレンジだけ?と思うくらいだ(実際にはツイーターは1個入っている)。

イコライザーでの調整は可能だが、自然な音作りからはかなり外れる。そもそも、そんなに細かい指定はできない。

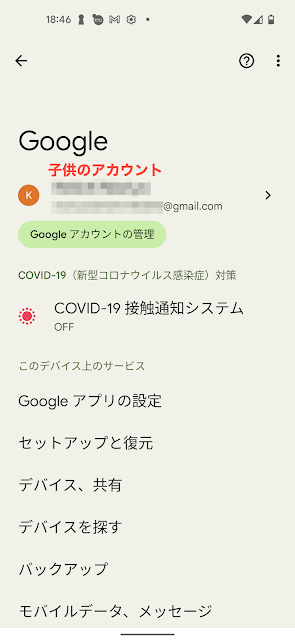

この画面を見るだけで、どういう人をターゲットとしているかが、わかる人にはわかるだろう。例えば、高級ワイヤレスイヤホンでは、もっと細かい設定が可能だ。低音と高音などという、大雑把な分け方はしない。

新しいNest Audioに触れてみて、筆者はグーグルが紛れもなく全力を出し切って新しいスマートスピーカーを「オーディオ」として作り込んだことがよくわかった。ハードウェアとソフトウェアの両輪で進化を続けるNestシリーズに今後も目が離せない。

えっと、まさか本気ではないですよね?大人の事情というやつですよね?

Googleがもう少し本気で音楽再生用に作ったスマートスピーカーと言えば、「Google Home Max」を思い出す。日本では販売されなかった(もうディスコンなので、今後も発売されない)。

Googleは米国時間12月11日、「Googleアシスタント」対応のスマートスピーカ「Google Home Max」を年末のショッピングシーズンに合わせて米国で発売した。 「Google Home」のハイエンドな大型版であるHome Maxは、 米国向けGoogleストア 、Best ...

おそらく、全く売れなかったのではないかと思われる。この流れを見る限り、GoogleはGoogle Nestシリーズをオーディオ機器として考えているわけではなく、「とりあえず、適当に音が出るもの」と考えているのだと想像する。

《追記ここから》

Google Home Maxの製造だけでなく、在庫も終了したとのこと。

米グーグルはスマートスピーカー「Google Home Max」の生産を終了し、在庫も販売が終了したことを米Engadgetに伝えています。

《追記ここまで》

次は、「価格.comマガジン」から。ライターは湯浅英夫氏。

肝心の音質をチェックするため、Googleアシスタントの音声操作でSpotifyを呼び出して再生し、ロック、ジャズ、クラシックなどさまざまな音源を聞いてみた。(中略)Google Nest Audioはそうしたことがなく、低音域から高音域までバランスよくまとまった音で聞こえる。音の厚みや奥行き感、細かなニュアンスの再現もまずまずだ。コンパクトなスピーカーにありがちな、中~低音域が痩せてプアに聞こえるようなこともない。

むしろ、中〜低音域しか聞こえないんですけどね……。「細かなニュアンス」はソースによって微妙なところだが、「音の厚みや奥行き感」は、ワシ的には全く満足できない。いいスピーカーは、スピーカーの向こうに空間を感じる。散らかり放題のフローリングの部屋で聞いても、ボロ畳の上に直置きしても、そこがスタジオやコンサートホールになったような錯覚を感じてしまう(もちろんソースの録音状況によるのだが)。

ワシにとっての「音の奥行き」

ここで興味深い体験を記しておこう。アマゾンの「Echo Studio」でAmazon Music Unlimitedの3Dオーディオを聴いてみた。曲はベートーヴェンの田園だ。

「?」と感じたのは第2楽章冒頭だ。かなり音量を上げて聴いてみたところ、チェロが少人数で主旋律と三度くらい下とで弾いている。「???」と思って、スコアをYouTubeで探したところ、あった。

2人だから、一番前のプルトだけが、2nd.VnとVlaをそれぞれなぞっているのだ(一部は違う音だけど)。しかも、弱音器付きで!

田園はもう40年以上聴いているが、恥ずかしながら、これに気づいたのは今回が初めてだ。録音にもよるので、どのソースを再生しても、チェロの1stプルトのソロ(2人なのでSoliだけど)が聞こえるとは限らない。むしろ、聞こえない方が多いだろう。他に2nd.VnとVlaが全員で弾いているのだから。バレンボイムのこの録音では、ソリストのように意図的にチェロの1stプルトの音を拾ったのだと考える方が自然かもしれない。しかし、解像度の高いオーディオ装置でなければ、いくらチェロの1stプルトの音を強調しても、まず聞こえないだろう。

また、人数の少ない室内楽をしっかりした装置で聴くと、スタジオの大きさが感じられる。実際には、ほとんどのソースが録音後にいろいろと調整されていることを考えれば、「どのくらいの空間を感じて欲しいとレコーディング技師が考えたか」を知ることができる、と言うべきだろうか。

閑話休題。ワシにとっての「音の奥行き」とは、このようなものである。「Google Nest Audio」は、残念ながら、このような「音の奥行き」は全く感じさせてくれない。一方で、「Echo Studio」や「HomePod」は、ソース次第で「音の奥行き」をしっかり感じることができる。

音量をかなり上げても音が歪んで聞きづらくなることはなく、かなりの迫力で鳴ってくれる。ストリーミング音源をBGMとして流すには十分な音質で、1万円強で買えるワイヤレススピーカーとしてはよくできている。

これは同感。確かに音は歪みにくく、またBGMとして流すなら問題ないレベル。「1万円ならこんなものだろう」とワシも思う。

スマートディスプレイ/スピーカーの用途で音楽鑑賞が占める割合は高く、音質にこだわった製品が求められている。Google Nest Audioはその需要にうまく応えた製品だ。手ごろな価格でいい音が楽しめる、コストパフォーマンスの高いワイヤレススピーカーを探している人にチェックしてもらいたい。

「Google Nest Audio」は、「Google Home」に比べれば「いい音」ではある。しかし、単体で見たときに「いい音」とするのは、強い抵抗がある。「いい音」を期待して買うと、こんなことになってしまう。

おそらく、なかりのミュージシャンやクリエイターの助言で製品化をしているたまものと思います。 そんなに労力をかけてないと思いますよ。1, 2万円程度の製品なら。たぶん、中国メーカーに仕様を投げて作らせ、JBLのエンジニアが試作品を聴いて、「もうちょっとこうならない?」とか言って、少し改善する程度かと...。まあ、Googleにはそこまで評価できる人がいなくて、ほぼas ...

「1万円のスピーカーに何を期待しているのか?」という辛辣な意見があって、なるほど、と唸ってしまった。オーディオマニア的には全くそうだろう。ただ、それなら音質を売りにしないで欲しかった、というのがワシの「Google Nest Audio」に対する結論だ。「Google Nest Audio」を持ってきて「ほら、音質がいいでしょ?」とやった日には、「Googleは音質という言葉の意味を知らないのか?」と思ってしまう。確かに、従来の「Google Home」 や「Google Nest mini」よりはいいが、どんな音楽でも満足できるかというと、かなり疑問だ。

アマゾンに対する牽制になるかとも考えたのだが、同価格帯の「Amazon Echo」第4世代が音質面でかなり改善されているため、単純に音楽を再生する性能だけを見た場合、やや苦しい。アマゾンは、「Echo Studio」を販売していることもあって、「Amazon Echo」の音質改良については、あまり大きく宣伝していないようだ。

YouTubeでレビューされていれば、普通の人たちの意見を細かく拾おうと思ったのだが、数本しか上がっていないので、今回はプロのライターの記事を中心に拾ってみた。